伴隨著2022年兩會的順利召開和圓滿落幕,年度政府工作報告重磅出爐。此次報告在2022年工作任務中明確提出了“著力培育‘專精特新’企業,在資金、人才、孵化平臺搭建等方面給予大力支持。推進質量強國建設,推動產業向中高端邁進。”這是“專精特新”首次亮相政府工作報告,也引發了大眾對這個政策“寵兒”的新一輪關注和討論。

一、由來已久的政策“寵兒”

“專精特新”雖是首次被寫入政府工作報告,但卻已經多次被中央文件所眷顧。“專精特新”一詞由工信部于2011年7月在《中國產業發展和產業政策報告(2011)》新聞發布會上首次提出。隨后,工信部《“十二五”中小企業規劃》、國務院《國務院關于進一步支持小型微型企業健康發展的意見》均對此有所提及。2018年末,工信部開展了首批“專精特新”小巨人企業培育工作,截至目前已培育至第三批。2021年7月,政治局會議首次將“發展專精特新中小企業”上升至國家層面;同年9月,北京交易所設立,其核心是為“專精特新”中小企業服務。而前不久,2022年政府工作報告再次強調“專精特新”企業培育。至此,歷經十載,“專精特新”發展戰略的重要性不斷凸顯,相關政策推行的關注度不斷提高,培育“專精特新”企業的重要性已上升至前所未有的高度。

.png)

圖1 “專精特新”相關政策

二、穩中求進的戰略部署

(一)精準定位

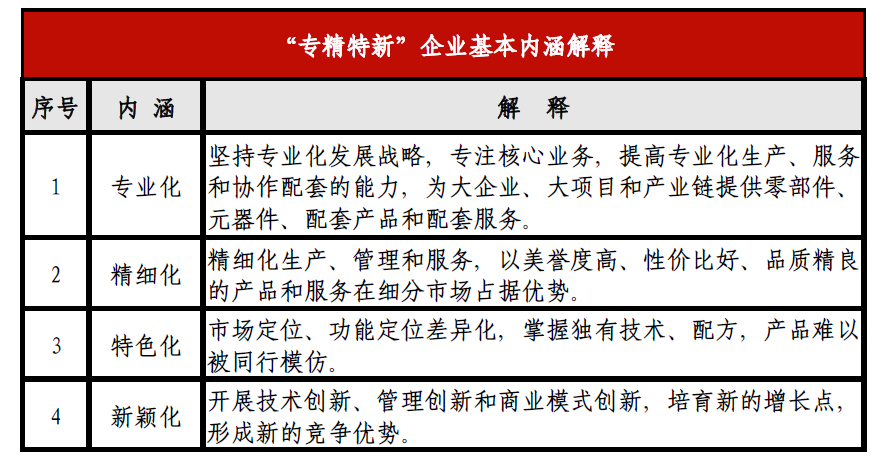

那么,“專精特新”戰略到底是什么呢?簡而言之,它是國家為引導中小企業走專業化、精細化、特色化、新穎化發展之路,增強自主創新能力和核心競爭力,不斷提高中小企業發展質量和水平而實施的重大工程。

圖2 “專精特新”釋義

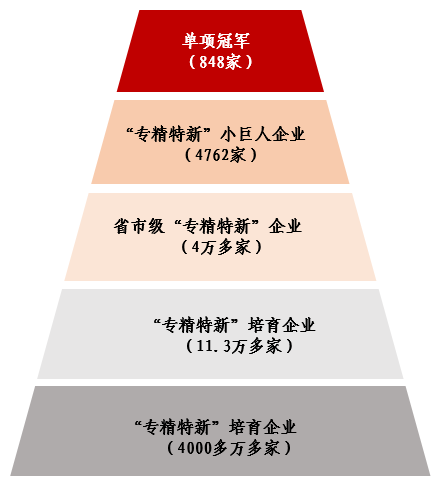

(二)分級培育

目前“專精特新”中小企業按申報級別可分為市級專精特新、省級專精特新、國家級專精特新以及專精特新小巨人四大類,其認定標準逐級提高。自2019年起,經過三年的培育發展,我國現有國家級專精特新“小巨人”企業4762家,帶動省級“專精特新”中小企業4萬多家,入庫企業11.7萬家,國內中小企業市場基本形成了 “中小企業—專精特新培育企業—省市級專精特新企業—專精特新小巨人企業——制造業單項冠軍”的培育梯次。

圖3 國內中小企業培育梯次

(三) 意義重大

首先,中小企業發展事關國民經濟發展大計。占全國企業比例遠超90%的中小企業,毋庸置疑是國民經濟和社會發展的主力軍,是擴大就業、改善民生、增加社會穩定的重要基礎,是促進創業創新、推動國家技術進步的中堅力量。然而,中小企業在發展過程中,由于發展時間尚短、企業規模較小、管理體系不完善、資金來源有限等原因,容易存在商業模式不成熟、技術轉化有障礙、融資困難等發展問題。通過“專精特新”戰略,既能從營業收入、利潤、研發支出、專利數量等具體指標上為中小企業明確發展目標,增強發展動能,還能從中小企業群體中篩選出具有標桿作用的領頭羊,通過資金、產業、人才的重點支持提升其發展效率,激發頭雁效應,輻射帶動中小企業群體的高質量發展。

其次,實現核心技術國產替代已迫在眉睫。近幾年,全球經濟增速放緩疊加疫情影響,中美貿易摩擦不斷,美國不斷出臺相關政策法規,以“實體清單”“半導體產業去中國化”“ 限制部分學生或學者入境和訪學”等方式從技術、貿易、教育等多方面施壓,企圖限制中國經濟發展,這讓我們深刻認識到了破解重點領域關鍵核心技術“卡脖子”問題的重要性和迫切性。傳統產業向新興專業的轉型升級,是產業由勞動密集型向知識密集型的轉變,誰掌握了核心技術,就能把握住產業發展的“命門”。作為曾經的制造大國,曾經的“以市場換技術”已經行不通了,但我們在以技術為主導的領域與行業領先者還有較大差距,向制造強國的轉變任重道遠,因此,“專精特新”戰略的有效落地將助力我們盡早實現核心技術國產替代。

最后,“專精特新”企業培育是我國促進傳統產業轉型升級和強化新一代高新技術產業培育的重要步驟。今年《政府工作報告》提到要“推進科技創新,促進產業優化升級,突破供給約束堵點,依靠創新提高發展質量”,在“十四五”時期新發展階段之下,中國制造業正在加快提升創新能力、加強頂層設計、加快產業轉型升級,其中離不開大量“專精特新”企業的發展。縱觀目前已入庫的“專精特新”企業,主要集中于新一代信息技術、高端裝備制造、新能源、新材料、生物醫藥等中高端產業領域,他們大多尚處發展早期,但始終堅持專業化發展戰略,普遍具有良好的經營業績、較高的科技含量、先進的設備工藝,具有一定的市場競爭力。通過“專精特新”戰略鼓勵,這些企業將更加重視研發與技術提升,著力推進關鍵零部件、關鍵技術的突破,在相關產業鏈關鍵環節充分發揮重要作用,補足產業鏈短板,真正做到“補鏈強鏈”,從而進一步提升“中國制造”附加價值,助力傳統產業轉型升級和新一代高新技術產業發展提速。

三、相伴相生的成長煩惱

(一)配套政策細化實施效果不顯著

此前,為了促進“專精特新”企業快速發展,工信部曾提出了強化梯度培育、加強政策支持、開展精準服務、優化發展環境、加強動態管理共五個方面的培育方針,力求通過相關配套政策促進中小企業步入發展的“快車道”。但目前看來,企業申報“專精特新”所獲得的支持仍是以榮譽資質和獎金補貼為主,根據企業自身特點進行的自上而下的差異化精準培育政策仍然供給不足,各地相關的指引類政策較多,但在人才、技術、資本市場等方面給予支持的具體細則相對較少。

(二)創新型人才缺口較大

一直以來,專業人才都是企業創新發展的核心力量,而人才短缺也成為影響“專精特新”企業創新發展的痛點。當前已入庫的“專精特新”企業多為制造行業中小型企業,這些企業大多分布于三四線城市,盡管它們在部分細分領域或已成為隱形冠軍,但在人才市場上的知名度并不高,面對一二線城市、大型企業以及互聯網巨頭的多重“虹吸效應”,他們對于專業人才的吸引力明顯不足,更容易陷入人才招不來、留不住、培養難等窘境,對于技術研發、經營管理等方面的高層次人才需求較大。

(三)企業發展后勁不足

雖然國家通過部分硬性指標篩選出了眾多“專精特新”企業并給予了一定支持,各地紛紛將其作為重點扶持對象,列入上市重點培育的后備軍,近幾年亦涌現出了一批已上市且表現良好的企業,但入庫企業中仍存在不少企業在后續發展中困難重重:他們有的因為傳統成本優勢減弱、終端產品較少、品牌知名度較低而導致市場開拓能力逐漸減弱;有的受制于資金不足使得研發投入減少,創新能力的持續培養受到影響;有的因為風險抵抗能力較弱而在資本市場融資困難,“專精特新”企業想保持穩定、高質量的發展態勢并不容易。

四、多措并舉促高質量持續發展

財政部、工業和信息化部在2021年1月聯合印發的《關于支持“專精特新”中小企業高質量發展的通知》中明確提出了“專精特新”戰略部署發展目標,即:2021-2025年,累計安排100億元以上獎補資金,引導地方完善扶持政策和公共服務體系,分三批重點支持1000余家國家級專精特新“小巨人”企業,并通過支持部分國家(或省級)中小企業公共服務示范平臺,強化服務水平,聚集資金、人才和技術等資源,帶動1萬家左右中小企業成長為國家級專精特新“小巨人”企業。戰略框架已定,各方發力不斷強化政策落地和執行必不可少。

(一) 政府端:優化營商環境,引導人才流動

對于中小企業來說,良好的營商環境是健康發展的前提。各地方政府一方面要積極推進本地“專精特新”入庫工作,通過資金支持和服務平臺完善鼓勵更多中小企業走向“專精特新”,并做好入庫企業的定期核定,激發企業創新發展的活力與動力;另一方面,要因地制宜,結合地方實際情況,優化設計稅收優惠、金融服務、人才引進、品牌建設等配套支持政策,堅持精準服務,關注落實“專精特新”企業實際需求,實現政企有效聯動。

(二) 企業端:堅持創新與技術培育,加快轉型升級

作為“專精特新”戰略的核心主體,中小企業必然會迎來更多的機遇,也勢必迎來新的挑戰。要想通過自身的實力,在細分行業葆有競爭實力,躋身“專精特新”行列,助力產業鏈優化升級,助力科技強國和戰略強化戰略實施,企業需要做的還有很多。

一是堅持創新,強化研究。今年的政府工作報告提出,要深入實施創新驅動發展戰略,鞏固壯大實體經濟根基,創新的重要性不言而喻。企業需要不斷加強基礎研究,推動應用研究,對“卡脖子”難題不回避不放棄,才可能實現彎道超車,取得核心環節和關鍵技術的突破。

二是把握核心戰略,尋求精細化發展。企業需要警惕“規模崇拜”的陷阱,應聚焦細分領域,專注個體優勢,立足差異化,堅持特色化,盡量避免因盲目多元化發展導致的轉型碎片化,打造獨特的競爭優勢。

三是不斷夯實管理基礎。產業的轉型升級離不開行內企業全方位高質量的管理,不論是戰略、財務、人員、風控等方面的管理,還是數字化經濟、品牌文化建設,都需要企業以更先進有效的管理理念、方法、機制為后續發展強筋筑基。

四是用足政策,擁抱資本。企業既要專注手頭事,苦練內功,也需要抬頭看路,時刻關注國家各項政策方針,吃透政策方能確保方向正確,從而更好地抓住市場給予的各種機會。

(三)資本端:精細選擇,與企業共成長

在企業的成長之路上,資本始終占據著重要地位,并在很大程度決定了資源配置導向和效率,北交所設立、新三板改革均為“專精特新”企業提供了更有效的資本市場發展平臺。隨著“專精特新”熱度再起,投資機構需要重點把握以下兩點:第一,在投資標的選擇方面,概念爆炒勢必伴隨相關投資標的價格飛漲,投資者不能盲目跟進,而是應深入研究、全面考察,綜合衡量企業的價值優勢和成長性,篩選出具備賽道優勢、技術領先、掌握關鍵核心技術,尤其關注研發投入和高層次人才儲備的“專精特新”項目。第二,在投資項目培育方面,投資者必須牢記一點,任何“小而專”的企業想要市場中建立穩固的競爭地位都需要時間和技術的長期積累,拔苗助長只會適得其反。資本需要摒棄賺“快錢”的想法,耐住性子,尊重規律和工匠精神,為企業提供資金支持是基礎,從運營管理、產業資源等多方位為企業賦能是關鍵,如此才能與企業共成長,打造出真正的“專精特新”。